南科大环境学院研究员陈洪获美国化学会可持续化学与工程讲席奖

近日,南方科技大学环境科学与工程学院陈洪研究员获2025年度美国化学会(ACS)可持续化学与工程讲席奖,成为本年度亚太地区唯一获奖科学家。

美国化学会可持续化学与工程讲席奖由美国化学会绿色化学研究所与美国化学会《可持续化学与工程》期刊联合设立,旨在表彰全球在环境化学与可持续化学领域作出突破性贡献的顶尖学者,每年在全球三大区域各表彰1名科学家。

陈洪研究员凭借其在光电化学驱动关键材料中物质循环与污染控制的绿色技术创新性研究贡献,获得国际评委会高度认可。其团队致力于清洁能源驱动的资源循环利用与污染控制化学创新研究,通过原理-材料-器件-装备全链条创新,为“城市矿山”等关键工业材料中关键元素低碳资源循环利用与污染控制,提供绿色、低碳、闭环的新型科学理念与解决方案,相关研究论文被列为ACS官方社论的重点引文案例。此次获奖标志着南科大科学家在环境污染控制与资源循环可持续绿色技术创新领域的前沿探索已具备一定的全球引领力,为打造粤港澳大湾区建设可持续绿色技术创新高地注入创新动能。

此外,陈洪受邀将于2025年6月出席在美国匹兹堡举行的第29届美国化学会绿色化学与工程会议,并领取奖牌和作专题主旨报告,其研究成果将通过美国化学会全球传播网络平台向150余个国家推广。

陈洪团队在绿色低碳资源循环与污染控制化学领域近期研究进展

近期,团队围绕“光电化学驱动资源循环利用与污染控制化学”这一主题,取得系列绿色技术创新进展,相关成果在PNAS, Nature Communications, Science Bulletin, Fundamental Research, ACS Nano, Nano Letters, Environmental Science & Technology, Environmental Science & Engineering Letters, ACS EST Engineering等环境化学领域高水平期刊发表。

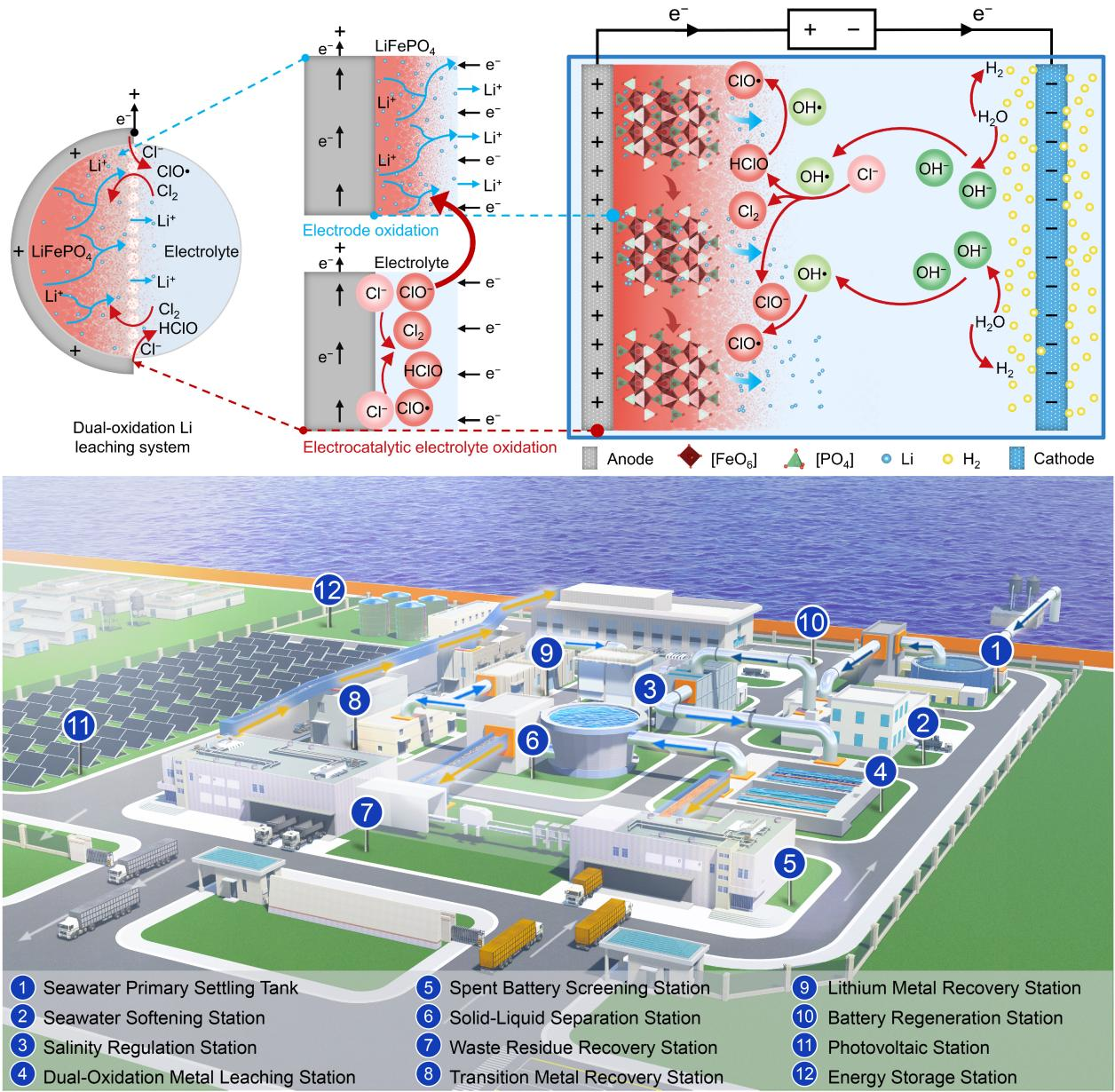

工作一:光伏电化学“双氧化”机制提锂工艺与系统装备开发

全球碳中和战略背景下的锂资源绿色循环利用正面临重大挑战。传统湿法/火法冶金技术依赖化石燃料驱动且需使用高危化学品,已难以适应低碳发展需求。针对这一难题,研究团队创新性构建了一种光伏驱动的电化学“双氧化”锂浸出回收系统,通过耦合直接电极氧化与电解质催化氧化双重机制,成功实现退役锂电池和锂辉石矿物中锂资源的高效清洁提取。该系统在软化海水电解液体系中,锂浸出率与锂盐回收纯度分别达到98.96%和99.60%,全过程实现零化石能源消耗与危化品零添加。这项技术突破不仅创新了“城市矿产”中战略性关键金属的闭环回收模式,更通过电解液体系的海水资源化利用,为沿海经济聚集区构建“光伏供能-海水资源化-矿产回收”协同循环系统提供了新范式。相关成果以“Photovoltaic-Driven Dual-Oxidation Seawater Electrolyzer for Sustainable Lithium Recovery”为题,发表在国际著名期刊Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)上。南科大环境学院博士生谷晓松和博士后冯雪真为论文共同第一作者,陈洪研究员为唯一通讯作者。

图1 光伏电化学驱动退役锂电池回收低碳工业园概念。

论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2414741121

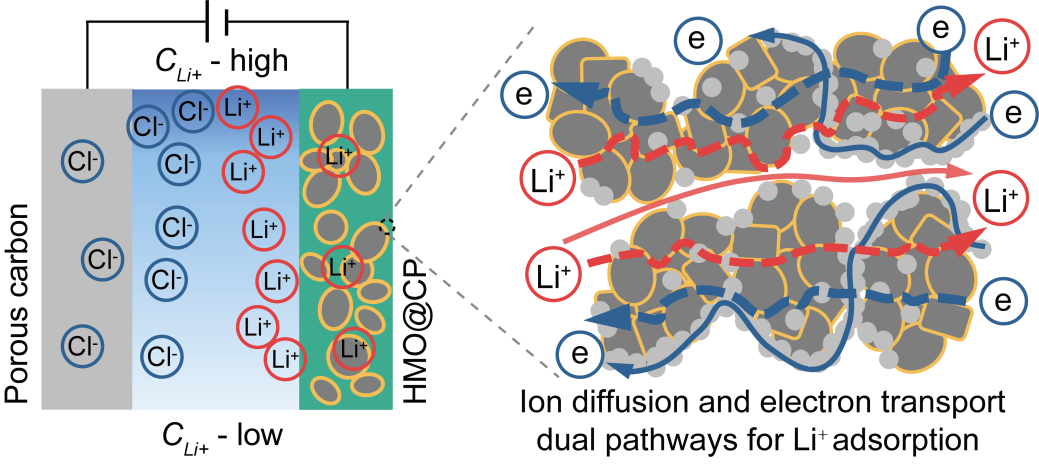

工作二:电化学电池去离子技术深度提锂材料与技术开发

电池废水和盐湖水体中低浓度锂提取绿色技术的开发,成为缓解全球锂资源供应链失衡的有效解决方案。电化学吸附法凭借其吸附速率快、负载容量大、能耗效率高等显著优势,近年来已成为突破传统盐湖提锂“低效高能”瓶颈的关键技术方向。基于上述研究需求,团队创新性地构建了聚乙烯醇-聚苯胺共聚物(CP)与H1.6Mn1.6O4(HMO)复合电极材料,通过优化调控锂离子扩散与电子传输的双重路径,成功解决了传统电极中Li+扩散速率与电子传导效率不匹配的核心问题。实验数据表明,CP的引入使复合电极的Li+扩散系数显著提升,同时降低了溶液电阻和电荷转移电阻,有效实现了离子扩散与电子传输的动态匹配平衡。机理研究进一步揭示,通过电化学吸附过程中对锂离子迁移路径和电子传导网络的协同调控,可显著提升电极材料的吸附性能。这一突破性进展为下一代高效提锂电极的开发提供了理论依据和技术路径。研究成果以“Triggering Ion Diffusion and Electron Transport Dual Pathways for High Efficiency Electrochemical Li+ Extraction”为题,发表在纳米材料领域著名期刊ACS Nano上。中科院青海盐湖研究所访问博士生詹鸿龙为论文第一作者,南科大环境学院陈洪研究员与中国科学院青海盐湖所刘忠研究员为共同通讯作者。

图2 调控离子扩散和电子传递双途径优化电化学深度Li+吸附机制示意图。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c09379

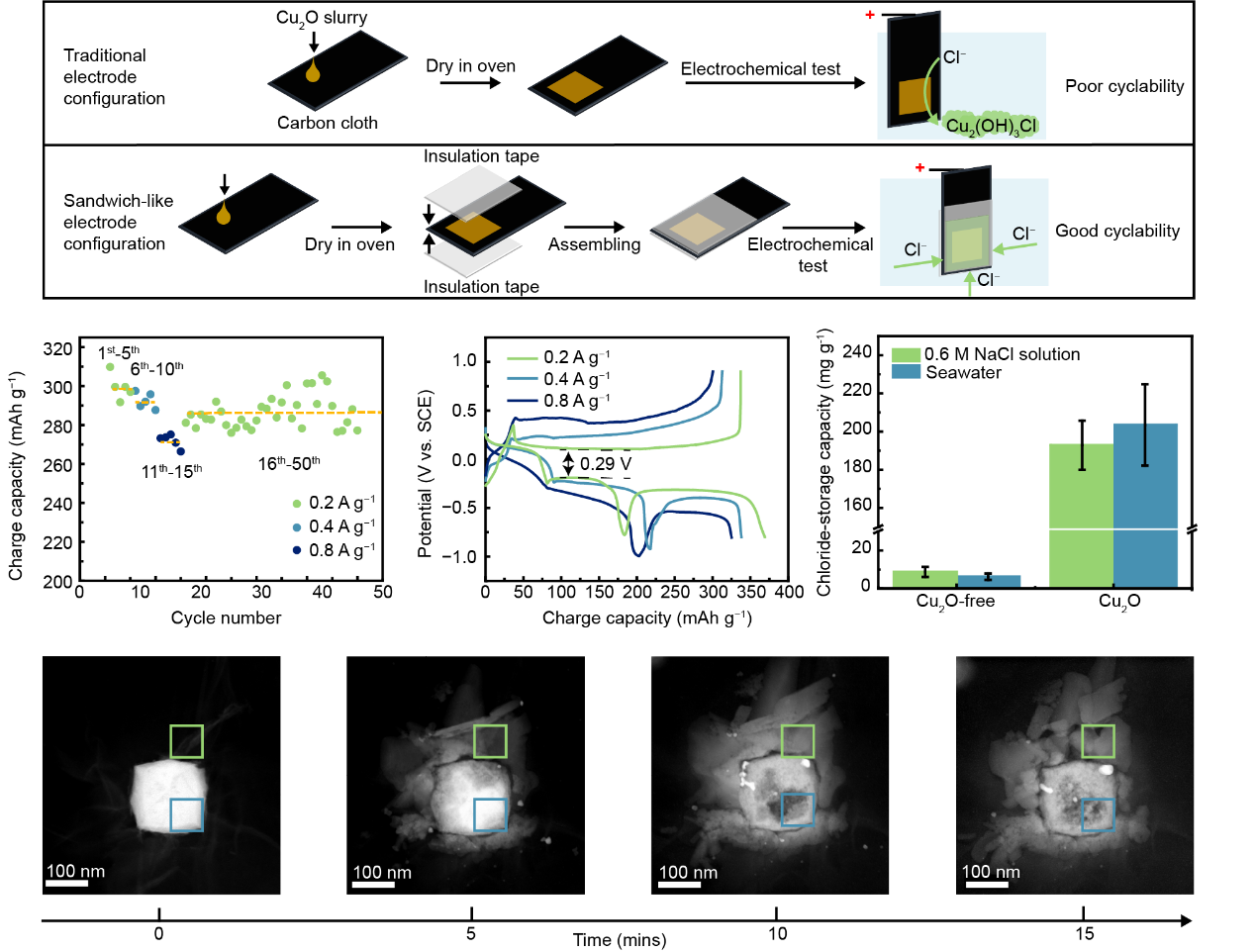

工作三:电化学电池去离子技术高效吸附氯离子电极材料开发及界面稳定化

电化学驱动电池去离子(BDI)技术作为新一代海水淡化方法,因其多离子协同脱盐机制和无膜化操作优势展现出独特价值。然而,BDI技术的核心储氯电极材料稀缺,限制了其进一步的应用和推广。为应对这一挑战,团队创新性开发了Cu2O储氯电极,通过精准调控Cu2O与Cu2(OH)3Cl间的可逆氧化还原反应,首次实现了对海水中氯离子的高效动态捕获和释放。优化后的类三明治电极结构在天然海水中展现出卓越的海水淡化性能,其电荷容量可达286.3±8.1 mAh/g,储氯容量突破203.5±21.3 mg/g,且50次循环后容量保持率高达95%,显著优于传统材料。进一步通过团队自主研发的异位电化学-电镜技术监测了脱盐过程的晶体结构演变,揭示了Cu2O电极的“氧化-迁移-结晶”三步储氯反应机制,这一结果为开发新型BDI电极材料提供了重要理论范式。相关成果以“Engineering The Reversible Redox Electrochemistry on Cuprous Oxide for Efficient Chloride Ion Uptake”为题,发表在国际著名期刊Nature Communications上。南科大环境学院博士生杨松鹤为论文第一作者,陈洪研究员为唯一通讯作者。

图3 类三明治氧化亚铜电极的制备与原位储氯机制解析。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-57605-z

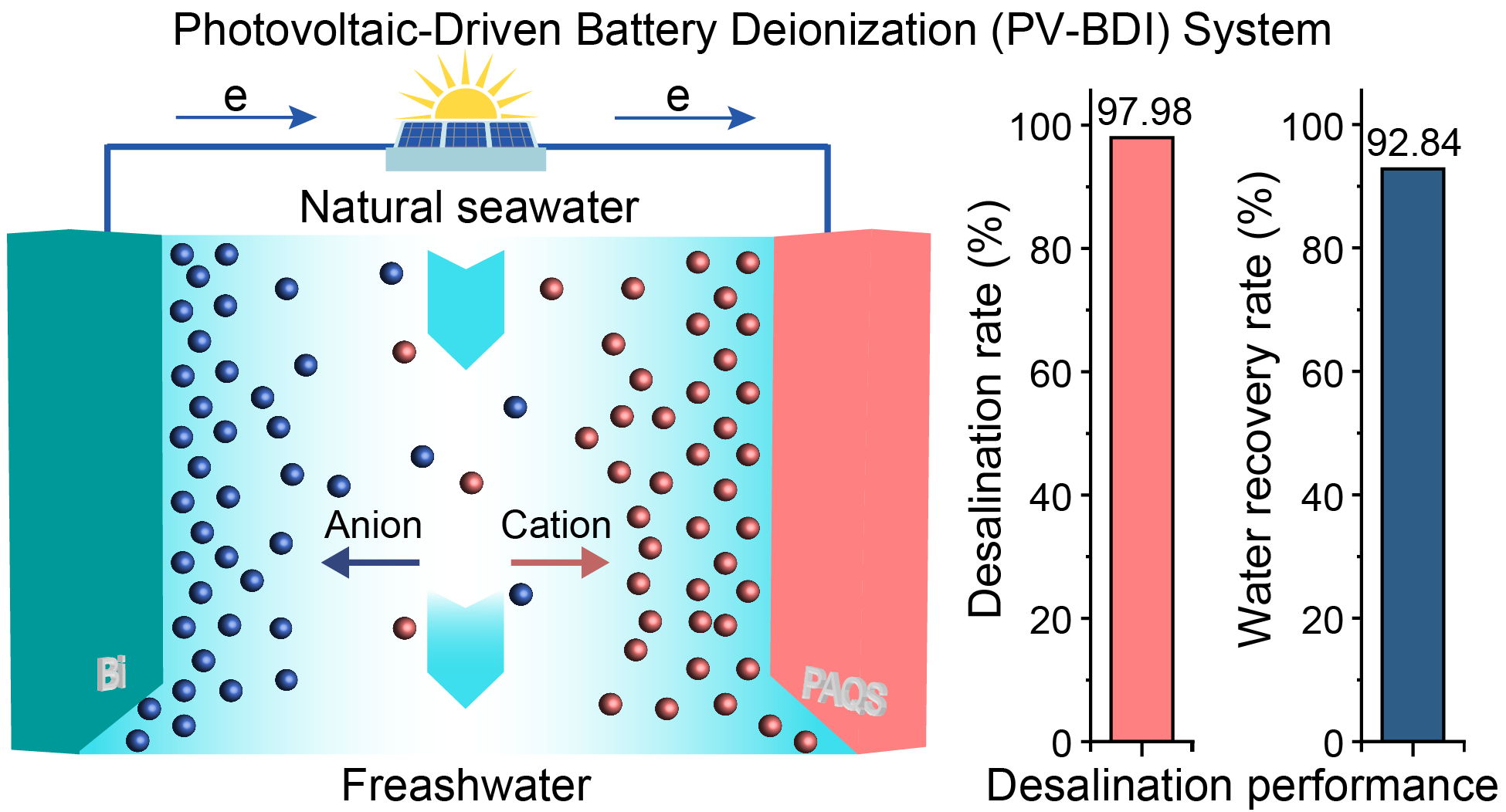

工作四:光伏电化学驱动电池去离子高盐海水淡化系统开发

光伏驱动海水淡化技术作为淡水资源开发的重要方向,其核心挑战在于现有电池去离子(BDI)系统虽具有高脱盐容量,但受限于单离子选择性去除机制,难以适应天然海水多组分、高盐度的复杂体系。针对这一技术瓶颈,研究团队开创性构建了全球首个光伏驱动电池去离子(PV-BDI)系统,通过Bi-PAQS双BDI电极的精准调控组合,成功实现了天然海水中Na+/Cl−协同去除与清洁能源驱动的高效耦合。该系统在真实海水淡化中展现出优异的脱盐性能,其Na+/Cl−选择性去除率可达99%,脱盐效率和水回收率分别达到97.98%和92.84%,全过程光伏供能实现了化石能源零消耗与危化品零添加。海岸线实地测试结果表明,系统脱盐能耗低至0.036 kWh/kg,优于最先进的光伏驱动电化学海水淡化技术,并最终产出了总溶解固体(TDS)含量仅为704 mg/L的可饮用淡水。未来,该项技术还有望为含盐废水淡化、废盐资源化综合利用、海水及盐湖水中关键金属资源提取等方向提供更广泛的应用场景。相关成果以“Photovoltaic-Driven Battery Deionization System for Efficient and Sustainable Seawater Desalination”为题发表在环境领域权威期刊Environmental Science&Technology上。南科大环境学院博士生谷晓松为论文第一作者,陈洪研究员为唯一通讯作者。

图4 光伏驱动电池去离子(PV-BDI)系统原理及脱盐性能。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c11467

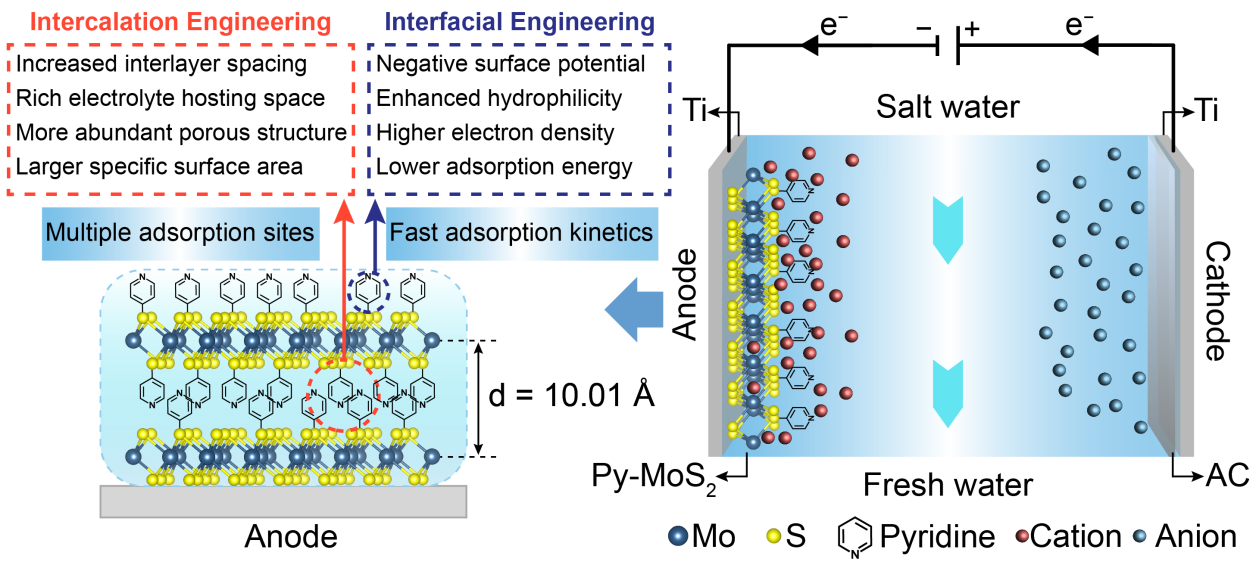

工作五:界面与插层“双工程”驱动电化学电容去离子高效电极开发

二硫化钼(MoS2)凭借其独特的层状结构和优异理论脱盐容量,被视为推动电容去离子(CDI)技术升级的核心候选材料。然而,传统MoS2基电极在CDI领域的应用面临表面亲水性不足、界面电阻偏高以及电荷传输动力学迟滞等问题,现有改性策略对其结构稳定性和脱盐性能的提升效果有限。为攻克这一技术瓶颈,研究团队创新性地提出了“界面配位-插层限制”双工程协同策略,通过吡啶基团与1T-MoS2的精准共价键合,在原子尺度优化材料电子结构并实现层间距扩展。所制备的Py-MoS2电极展现出43.92 mg/g的脱盐容量,超越现已报道的MoS2基CDI电极材料性能,同时200次循环后的比容量保持率高达97.8%,验证了双工程策略的先进性。进一步结合In-situ XRD表征与理论计算,揭示了双工程策略的协同强化脱盐机制,为下一代高性能CDI电极开发提供了新的路径。相关成果以“Boosting Capacitive Deionization in MoS2 via Interfacial Coordination Bonding and Intercalation-Induced Spacing Confinement”为题,发表在材料化学领域著名期刊ACS Nano上。南科大环境学院博士生谷晓松为论文第一作者,陈洪研究员为唯一通讯作者。

图5 “双工程”策略及协同脱盐机制。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c17436

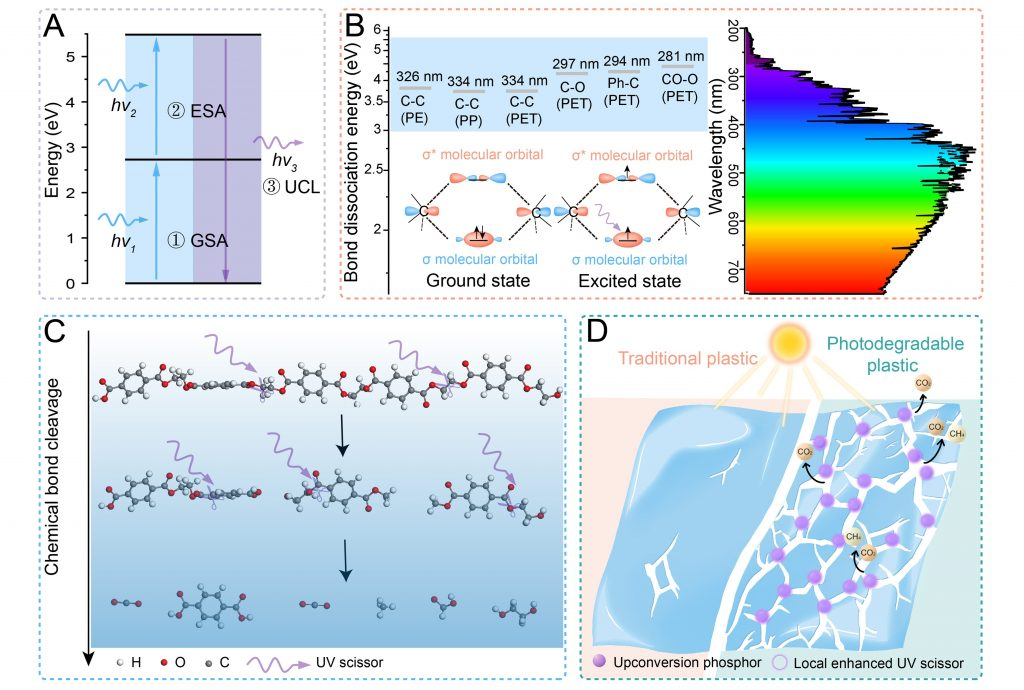

工作六:上转换荧光粉驱动塑料光降解污染控制技术开发

针对日益严重的塑料污染问题,传统光降解技术面临能量转换效率低、降解速率慢等挑战。为解决上述难题,研究团队利用上转换材料将低能量光子转换成高能光子的非线性光学特性,创新性提出了一种上转换荧光粉驱动塑料光降解的新概念。当上转换光子的能量达到塑料中高分子聚合物的C-C/C-O键断裂所需的能量后,“光子剪刀”即可剪断碳链,将高分子聚合物逐步降解为CO2等小分子气体。作为概念验证,团队研究发现,稀土元素Pr掺杂的Li2CaGeO4 (LCGO:Pr) 荧光粉能将蓝光转化为深紫外光,并显著加快聚乙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)微塑料的光降解速度。当LCGO:Pr作为添加剂加入常见的聚丙烯(PP)塑料中,PP的光降解速大幅提升。这一研究成果表明,LCGO:Pr作为塑料添加剂可以有效增强塑料的光可降解性,为未来光可降解塑料的生产提供了一种潜在的新途径。相关成果工作以“Upconversion Phosphor-Driven Photodegradation of Plastics”为题发表在材料领域著名期刊Nano Letters上。南科大环境学院硕士生邓世茂为论文第一作者,陈洪研究员和北师大李阳教授为共同通讯作者。

图6 上转换荧光粉驱动塑料光降解概念示意图。

论文链接: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.4c04138

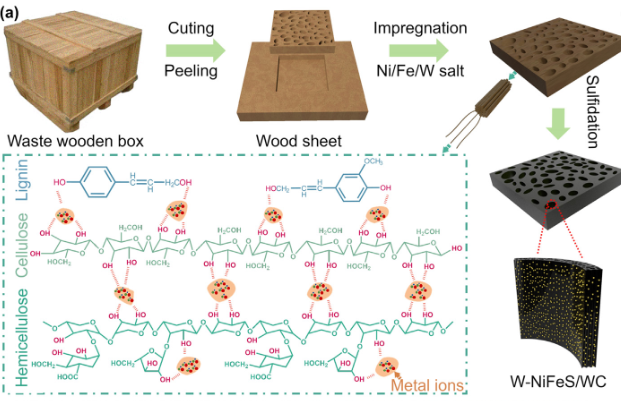

工作七:废弃木质包装高值化利用协同海水能源化

废弃木质包装凭借其天然的三维多级孔道结构和丰富的表面官能团,被视为实现固废高值化利用的理想前驱体。然而,传统木质固废碳化转化技术面临孔隙结构易坍塌、活性位点分布不均以及电子传导性能不足等问题,现有处理方法对碳化后材料的电化学性能提升存在明显局限。为解决这一难题,研究团队发展了一种用于废弃木质包装材料分级转化的“浸渍-硫化”策略,制备了协同海水催化电解能源化的WNiFeS/WC电极。在浸渍阶段,金属盐溶液可渗透木材内部所有通道,通过表面官能团与金属离子的相互作用稳定锚定于细胞壁;经高温热解后,木材固有组分(木质素、半纤维素和纤维素)转化为碳化物基底,成功将废弃木材转化为功能性碳材料。研究发现,碳化木材的多级孔结构既可储存电解液,又能缩短反应物扩散路径;同时其高导电性基底促进了电子传输,提升了电化学反应效率。实验证实,所制备的WNiFeS/WC电极在海水催化电解过程中具备优异的催化性能和耐腐蚀稳定性。该研究结果为先进电化学器件的可持续设计开辟了新思路,并有力推动了木质资源的高值化利用。相关成果以“Reconstructed anti-corrosive and active surface on hierarchically porous carbonized wood for efficient overall seawater electrolysis”为题,发表在著名综合性学术期刊Science Bulletin上发表。悉尼科技大学访问博士生陈智杰为论文第一作者,南科大环境学院陈洪研究员和澳大利亚倪丙杰教授、邵宗平教授为共同通讯作者。

图7 通过浸渍-硫化法实现废弃木头高值化利用策略。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.05.044

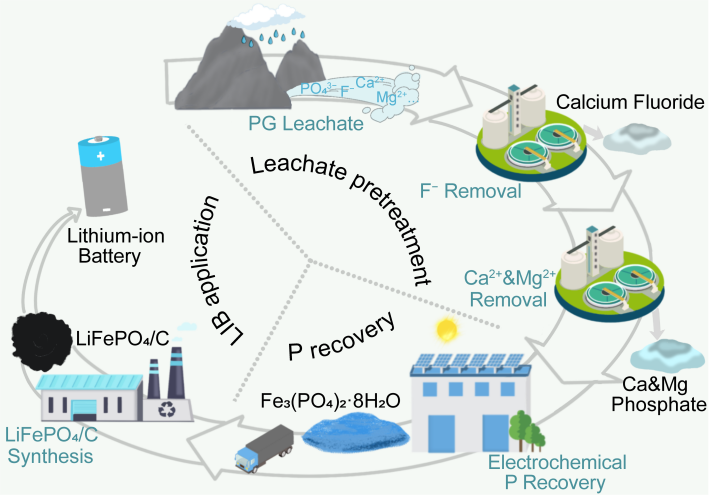

工作八:电化学驱动磷石膏渗滤液中磷离子高值化回收利用工艺开发

以磷石膏(PG)渗滤液为代表的含磷废水处理对缓解水体富营养化具有重要价值。然而,现有磷回收技术不仅需额外投加化学药剂,且普遍存在产物附加值低等问题,严重限制了该领域的进一步发展。为解决这一技术难题,研究团队创新性开发出一种高效磷回收协同高值转化的新型电化学工艺。该工艺首先采用氨水对磷石膏渗滤液进行两步预处理以去除干扰离子,随后通过铁阳极氧化电化学法高效回收磷酸盐,最终以Fe3(PO4)2·8H2O形式实现磷回收率达99.3%。所得高纯度产物可直接作为锂离子电池(LIB)正极材料前驱体,并展现出优异的电化学容量。该技术不仅为磷石膏固废资源化提供了新思路,更通过“变废为宝”策略推动了全球磷资源循环利用,兼具显著的技术应用潜力与环境生态效益。相关成果以“Efficient Electrochemical Recovery of Phosphate from Phosphogypsum Leachate for Lithium-ion Battery Cathode Application”为题,发表在环境工程领域著名期刊ACS ES&T Engineering上。南科大环境学院硕士生刘珊为论文第一作者,陈洪研究员为唯一通讯作者。

图8 电化学驱动磷石膏固废浸出液中磷高值转化利用绿色低碳工艺。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsestengg.5c00026

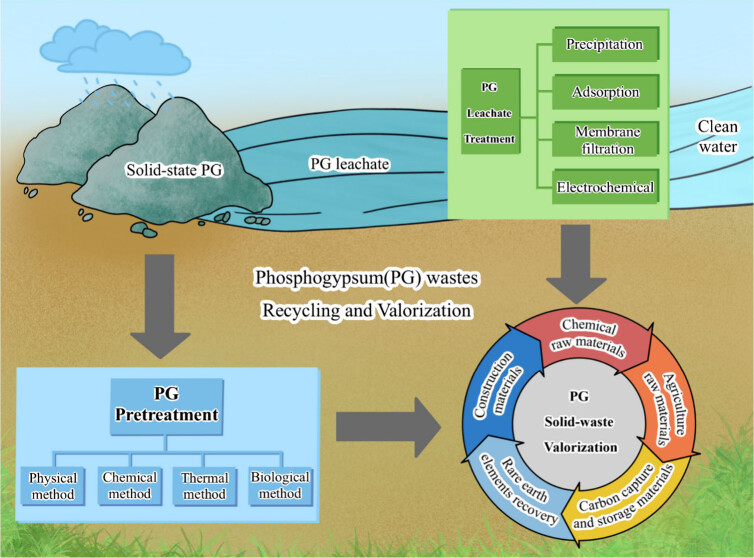

工作九:磷石膏安全处置与资源循环利用进展

针对磷化工产业大量产生的大量磷石膏固废无害化处置与资源循环利用技术进展与研究需求,研究团队全面总结了近年来磷石膏固废废物无害化处理、与资源回收化与增值化利用领域的研究进展。重点归纳了通过物理、化学、热力及生物方法对固态磷石膏进行无害化处理、去污与增值利用的技术进步。同时,系统探讨了磷石膏浸出液处理及资源化策略背后的物理化学机理。针对未来研究,团队强调梳理了磷石膏固态渣及其浸出液资源化利用面临的挑战与发展前景。相关总结以综述论文形式,发表在环境工程领域著名期刊Environmental Science&Technology Letters上,南科大环境学院博士后娄向阳为论文第一作者,陈洪研究员与中国科学院地球化学研究所王敬富研究员为共同通讯作者。

图9 磷石膏安全处置与资源循环利用主要途径。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.4c00530

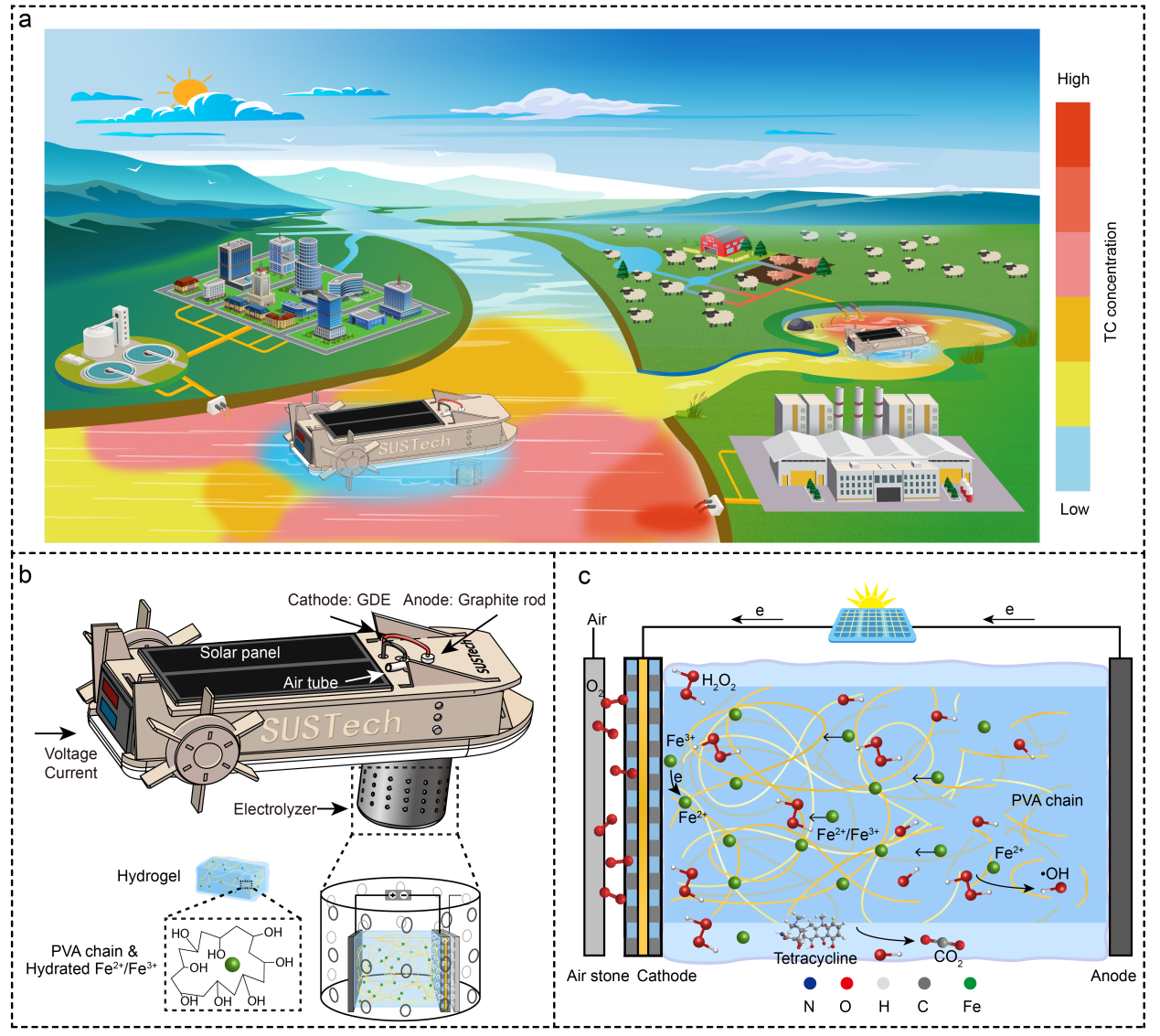

工作十:自供能电芬顿清洁无人船设计开发及其在天然分散式水体新污染控制

有机污染物(如抗生素)在工业代谢过程中的广泛排放,导致自然水体面临严峻的污染挑战。传统集中式水处理技术难以应对大规模污染水体的治理需求,亟需开发低成本、可持续的分散式解决方案。针对这一难题,研究团队开发了一种光伏驱动电化学芬顿系统的自供电清洁船装置。该装置通过巧妙集成气体扩散电极(GDE)和准固态水凝胶电解质,在低电导率湖水中实现了290±10 mg/L/h的高效过氧化氢原位合成。通过水凝胶中负载的Fe2+/Fe3+对实现了富集离子浓度、提升电导率、触发芬顿反应催化H2O2转化为•OH自由基的三重协同效应,促进了抗生素污染物的高效降解。在实际污染水体处理中,该设备对1 mg/L浓度的四环素(TC)去除率高达99.4%,同时对其它常见抗生素也表现出优异的降解性能。通过光伏发电-电化学催化氧化-污染降解的多级协同,该系统突破了传统电芬顿技术对高电导率水体的依赖,为自然水体分散式治理提供了可持续的创新解决方案。相关成果近期以“Self-powered Decentralized Water Treatment Clean Boat With Electrochemical Fenton System For Antibiotic Remediation in Natural Water Bodies”为题,发表在国家自然科学基金委主办的刊物Fundamental Research上发表。南科大环境学院硕士生陈仲鑫为第一作者,陈洪研究员为唯一通讯作者。

图10 太阳能驱动清洁无人船用于有机污染物降解。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667325825000974

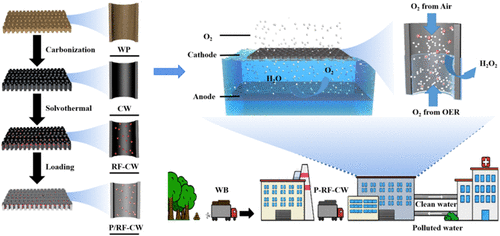

工作十一:双通道供养电化学芬顿系统构筑用于集中式医院废水污染控制

通过电芬顿(EF)过程原位电化学生成和活化过氧化氢(H2O2)在可持续废水处理领域展现出显著的应用前景。然而,氧气扩散受限和高能耗问题一直制约着用于H2O2生成的二电子氧还原反应(ORR)的效率。本研究针对这些挑战,开发了一种新型EF系统,该系统结合了双氧源漂浮阴极和析氧反应(OER)阳极以供应氧气。阴极采用集成到具有良好排列垂直通道的炭化木(CW)材料中的间苯二酚-甲醛(RF)树脂制备而成,实现了对大气氧气和阳极产生的氧气的协同利用。EF系统内丰富的垂直排列通道显著提升了氧气传输效率,并在无需曝气的情况下实现了高达483.3 mg·L⁻1·h⁻1的H2O2生成速率,同时展现了4.48 kWh·kg⁻1的先进低电解能耗(EEC)。随后,在原位芬顿活化过程中获得了31 mg·L⁻¹的羟基自由基(•OH)浓度,从而在5分钟内实现了对代表性抗生素四环素(TC)高达96.3%的去除率。此外,通过密度泛函理论计算进一步探究了RF树脂上二电子ORR的主要催化活性位点。双氧供应和RF树脂在限域通道内催化的活性ORR协同促进了高效的H₂O₂生成和抗生素降解。这种新型EF系统设计展示了一种有前景的集成化策略,用于高效且可持续地原位生成H2O2并在线应急降解有机污染物,该策略有望推广应用于其他废水处理设备的设计。相关工作以“Dual Oxygen Supply Floating Cathode-Enabled On-Site Electro-Fenton System for Highly Efficient Online Antibiotics Degradation”为题发表在环境工程领域著名期刊ACS ES&T Engineering上,南科大环境学院硕士生周惠玲为论文第一作者,陈洪研究员为唯一通讯作者。

图11 双通道供养集中式电芬顿水处理系统构筑及应用场景示意图。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsestengg.5c00161

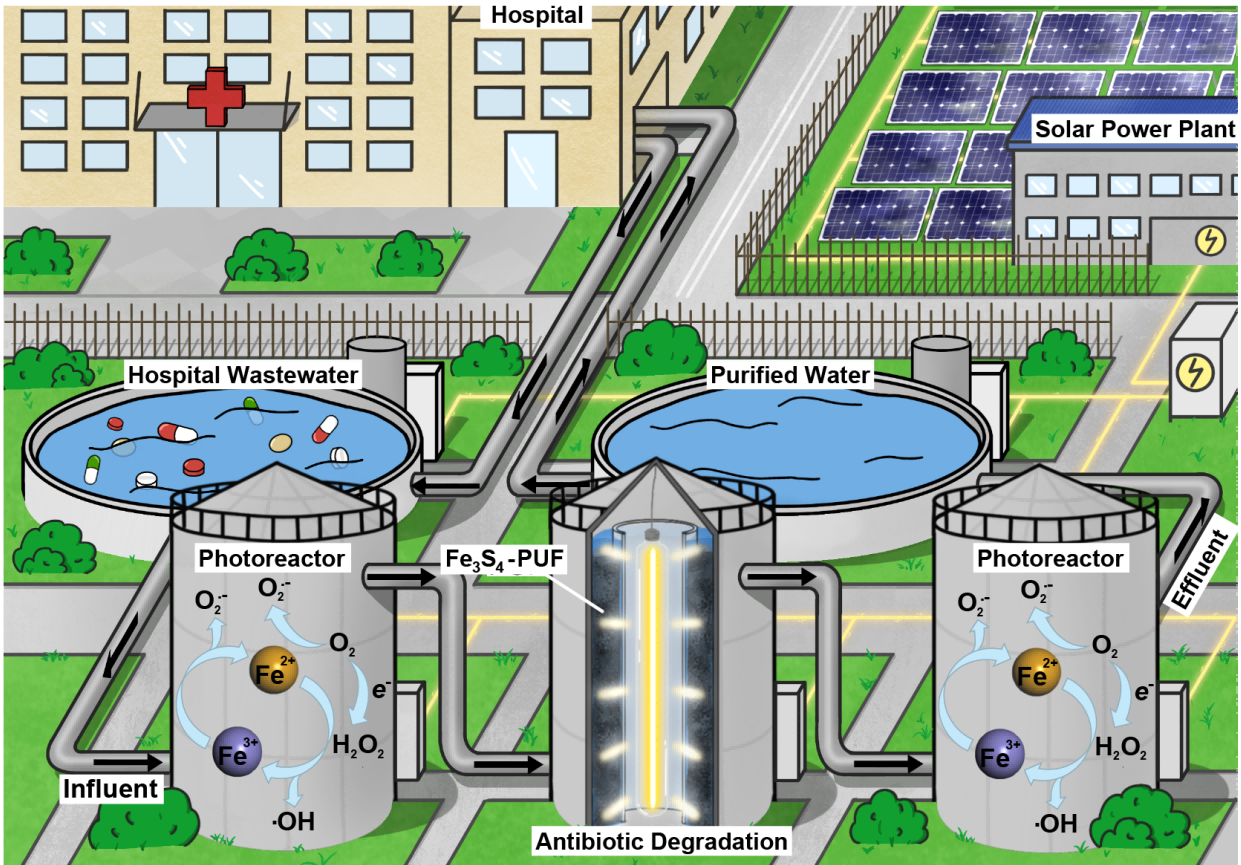

工作十二:三维复合光催化材料与连续流光催化系统开发用于医疗废水处理

光催化降解抗生素废水技术因绿色高效特性备受关注,但传统体系存在活性氧(ROS)生成效率低、稳定性差等瓶颈。本研究创新性地构建了三维电荷有序Fe3S4-PUF复合催化剂,并将其集成于自主设计的连续流光催化反应系统,实现了抗生素废水的高效持续处理。实验结果表明,该催化体系在长达130小时的连续运行中,对四环素的降解效率始终维持在100%,展现出卓越的催化稳定性。机制解析表明,材料表面丰富的≡SH路易斯碱位点与光诱导Fe2+/Fe3+循环协同促进了H2O2和ROS的产生;Fe2+位点通过单电子(O2→O2•⁻→H2O2→•OH)和双电子(O2→H2O2)双路径活化氧分子,光生电子协同H2O2维持Fe2+/Fe3+循环。三维多孔PUF载体通过强化传质与空间限域增强污染物接触,证实该体系具备工业级应用潜力,为抗生素废水治理提供创新解决方案。相关工作以“Modulation of Charge-Ordered Carriers Within 3D Fe3S4 Polyurethane Foam (Fe3S4-PUF) for Efficient Iron Redox Cycling and Continuous-Flow Photocatalytic Antibiotics Degradation”为题发表在材料学著名期刊Small上,南科大环境学院博士生上官杨子为论文第一作者,陈洪研究员为唯一通讯作者。

图12 连续流光催化系统降解医疗废水概念示意图。

论文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202411116

上述工作得到了国家自然科学基金委面上项目、科技部国家重点研发计划青年科学家项目、广东省杰出青年基金项目、深圳市基础研究重点项目、深圳市面上项目、深圳市双碳专项、广东省土壤和地下水污染控制重点实验室、深圳市材料界面科学和工程应用重点实验室等方面基金和研究平台的资助。上述部分研究还得到中南大学林璋教授、西湖大学段乐乐教授、南方科技大学工学院徐政和院士、卢周广教授、郑春苗讲席教授、曾振中教授、陈熹翰研究员等专家学者的大力支持和帮助。