南科大环境学院叶建淮副教授入选国际学术期刊Atmospheric Measurement Techniques 编委会

近日,国际权威学术期刊Atmospheric Measurement Techniques(AMT)正式公布新一届编委名单,学院叶建淮副教授获聘担任该刊副编辑(Associate Editor)。

AMT期刊由欧洲地球科学联合会(EGU)与哥白尼出版社(Copernicus Publications)联合出版,作为大气探测与环境遥感领域的顶尖期刊,专注于大气探测新技术、先进仪器研发及数据反演方法创新等研究方向,在大气环境监测领域具有重要学术影响力。

叶建淮副教授长期致力于大气人为源污染物与天然源排放相互作用的研究,入选国家级高层次人才计划青年项目。2021年入职南方科技大学环境科学与工程学院以来,聚焦挥发性有机物排放和演化机制研究,同时致力于大气无人机和传感器技术开发,取得了一系列具有影响力的研究成果。近三年,研究成果发表在Environmental Science & Technology、Environmental Science & Technology Letters、ACS ES&T Air、Trends in Analytical Chemistry等,多篇文章入选期刊封面及Editor’s Choice。其中,代表性研究成果包括:

Ye et al., Environmental Science & Technology, 2022, 56 (17), 12667-12677 (封面论文)

Jiang et al., Environmental Science & Technology, 2024, 58 (52), 23075-23087 (封面论文)

Huang et al., Environmental Science & Technology Letters, 2025, 12 (3), 297-304

Li et al., Environmental Science & Technology, 2025, 59 (27), 13532-13550 (ACS Editor’s Choice)

成果一:河陆风对热带雨林人为源和天然源排放迁移转化的影响

森林作为重要的天然源排放,其释放的挥发性有机化合物(VOCs)不仅是影响生态系统功能和生物地球化学循环的关键介质,更是参与大气化学过程、调节区域气候的重要活性成分。本研究聚焦热带雨林典型生态系统,发现森林与邻近河流之间由于下垫面热力性质差异形成的显著温度梯度,可诱发独特的河陆风局地环流,这一环流系统通过改变边界层动力结构,进而深刻影响VOCs在大气中的迁移转化。然而,目前对这一复杂过程的定量观测仍十分匮乏,相关机理认识也明显不足。为填补这一研究空白,本研究采用无人机平台,在亚马逊热带雨林内格罗河上空500米高度范围内开展了VOCs垂直剖面观测。观测显示,在河风主导时段,河流上空的典型天然源VOCs(包括异戊二烯和单萜烯)浓度呈显著增加,增幅达50%至80%。特别地,由于河风输送路径的垂直差异,在500米高度观测到的VOCs浓度较100米处最高可增加80%,这一现象凸显了河陆风系统对大气成分垂直分布的重要调控作用。与之形成鲜明对比的是, VOCs氧化产物的浓度分布在垂直方向上表现出完全不同的特征,既不受河陆风环流影响,也不随高度变化而改变。这种VOCs前体物与其氧化产物在垂直分布上表现出的显著差异特征,本质上反映了排放过程、化学反应和大气输送三者之间复杂的耦合关系。基于大涡模拟,研究成功重现了这一观测现象。这些观测与模拟结果不仅首次系统揭示了河陆风环流对河滨地区VOCs环境行为的调控机制,更重要的是指出当前区域空气质量模型和化学-气候耦合模型在表征这类局地环流影响方面存在的不足,亟须改进相关过程的参数化方案。本研究成果以封面论文形式发表在环境科学领域期刊Environmental Science & Technology上,为深入理解热带雨林地区大气化学过程提供了新视角。

Jianhuai Ye, Carla E. Batista, Tianning Zhao, Jesus Campos, Yongjing Ma, Patricia Guimarães, Igor O. Ribeiro, Adan S. S. Medeiros, Matthew P. Stewart, Jordi Vilà-Guerau de Arellano, Alex B. Guenther, Rodrigo Augusto Ferreira de Souza, and Scot T. Martin, River Winds and Transport of Forest Volatiles in the Amazonian Riparian Ecoregion, Environmental Science & Technology, 2022, 56 (17), 12667-12677, DOI: 10.1021/acs.est.1c08460

成果二:岭南亚热带森林夜间边界层动力学及大气组分垂直分布特征

夜间边界层(Nocturnal Boundary Layer)对大气污染物的夜间扩散和演化具有重要影响。亚热带森林在大气与生物圈碳水交换过程中扮演着关键角色,但目前对该区域夜间边界层特征缺乏足够深入的认识。本研究在我国岭南车八岭国家级自然保护区系统地开展了臭氧、氮氧化物、VOCs、颗粒物(PM)等大气组分及气象要素的多组分垂直观测。研究表明,夏季夜间边界层高度范围为180至300米,冬季则降低至80至160米,这种显著的季节差异主要是由于不同季节地表感热通量的变化所导致。针对大气化学组分,其垂直分布呈现出明显的时空差异性特征,随着夜间时间推移各组分浓度呈现逐渐降低趋势,且夏季的垂直浓度梯度较冬季表现得更为突出。研究发现,夜间边界层上方90%以上的VOCs来源于人为源排放,而具有高反应活性的天然源VOCs则主要集中分布在边界层内部。残留层中观测到较高的臭氧浓度与VOCs氧化产物,显示该层间存在更为强烈和活跃的大气氧化过程。这种独特的大气组分夜间垂直分布特征(具体表现为残留层高氧化性低物质反应活性和边界层内高活性低氧化性),是由多种因素共同作用的结果,这些因素包括但不限于排放源特征、干湿沉降过程、湍流混合强度以及复杂的大气化学反应等。特别是在冬季,当逆温现象较弱,边界层处于相对不稳定状态时,臭氧可以从残留层向近地面传输,这一过程不仅增强了夜间边界层内大气化学反应的强度,还可能对森林植被的健康状况构成潜在威胁。本研究指出,在当前大气数值模型中准确表征夜间边界层的动态变化过程具有极其重要的意义,这不仅有助于深入理解森林区域上空化学组分的时空演变规律,更能为评估其生态效应提供科学依据。论文发表在Environmental Science & Technology,并被选为当期期刊封面论文。

Shaojie Jiang, Yaying Wang, Xiangpeng Huang, Ben Liu, Dongyang Nie, Yanli Ge, Linqiang Ma, Qiyuan Wang, Junfeng Wang, Yongjing Ma, Shutong Jiang, Zhufei Shu, Yingming Zhang, Jiayin Sun, Cheng Wu, Xinlei Ge, Lei Zhu, Huizhong Shen, Chen Wang, Yi Zheng, Tzung-May Fu, Xin Yang, Yong Jie Li, Qi Chen, and Jianhuai Ye, Characteristics of Nocturnal Boundary Layer over a Subtropical Forest: Implications for the Dispersion and Fate of Atmospheric Species, Environmental Science & Technology, 2024, 58 (52), 23075-23087, DOI: 10.1021/acs.est.4c05051

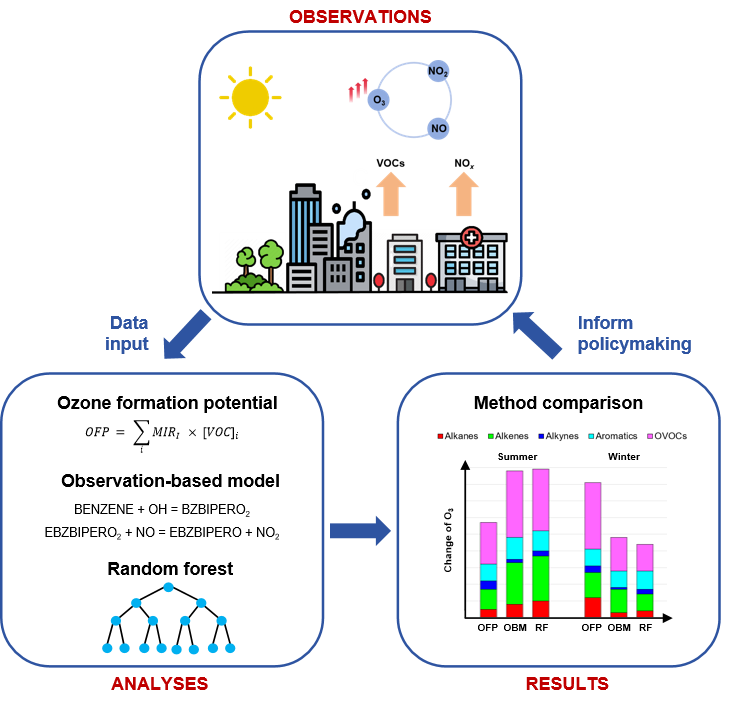

成果三:不同模型对典型城市大气臭氧形成评估的影响

臭氧作为大气主要污染物之一,对城市空气质量和人类健康有着显著负面影响。自2013年我国实施《大气污染防治行动计划》以来,我国空气质量整体明显改善,细颗粒物浓度显著下降。然而,值得关注的是,我国各地区臭氧浓度仍然维持在较高水平,并且呈现出持续上升的发展态势。臭氧的生成机制具有显著的复杂性特征,在实际大气中,臭氧浓度对VOCs和氮氧化物浓度变化的响应通常表现出非线性特征。VOCs或氮氧化物浓度的微小变化可能引发臭氧浓度的非比例性波动,这种非线性响应显著增加了对城市臭氧生成机制准确认知的难度。为深入探究城市大气中臭氧的生成机理,本研究基于长三角典型城市为期一年的观测数据,采用了三种广泛应用的研究方法(即臭氧生成潜势评估、基于观测的箱模型分析以及随机森林算法建模)评估臭氧生成。各评估模型都提供了独特的见解:臭氧生成潜势法能提供快速估算,基于观测的箱模型可揭示详细的化学反应机制,而随机森林算法则能够捕捉非线性相互作用关系。然而,研究也发现了这些模型存在的局限性:臭氧生成潜势方法未能反映臭氧生成水平的季节性变化特征,基于观测的箱模型未考虑污染物传输及不同前体物反应中间体(如,过氧自由基)的交叉反应影响,而随机森林模型在区分因果关系和相关关系方面存在明显困难。基于上述发现,本研究提出了一种综合评估方法,即利用基于观测的箱模型的详细化学机制对随机森林模型进行验证,随后采用经过验证的随机森林模型预测不同环境条件下的臭氧生成情况。这一方法结合了大气化学机制与机器学习算法的优势,既保留了化学机制的准确性,又显著提高了预测效率。研究发现,在我国长三角地区典型城市,含氧挥发性有机物对城市臭氧形成具有显著贡献,其浓度下降50%可导致臭氧浓度降低25%(相当于15 ppb的降幅)。研究发表在环境科学领域期刊Environmental Science & Technology Letters上,相关成果为深化城市臭氧生成机理的认知提供了重要技术支撑。

Xiangpeng Huang, Wei Zheng, Yanchen Li, Changping Li, Yue’e Li, Ning Zhang, Chao Pan, Yali Lei, Haiwei Li, Yunjiang Zhang, Yiming Qin, Yi Zheng, Tzung-May Fu, Xin Yang, Xinlei Ge, Hongliang Zhang, and Jianhuai Ye, Ozone Formation in a Representative Urban Environment: Model Discrepancies and Critical Roles of Oxygenated Volatile Organic Compounds, Environmental Science & Technology Letters, 2025, 12 (3), 297-304, DOI: 10.1021/acs.estlett.4c01026

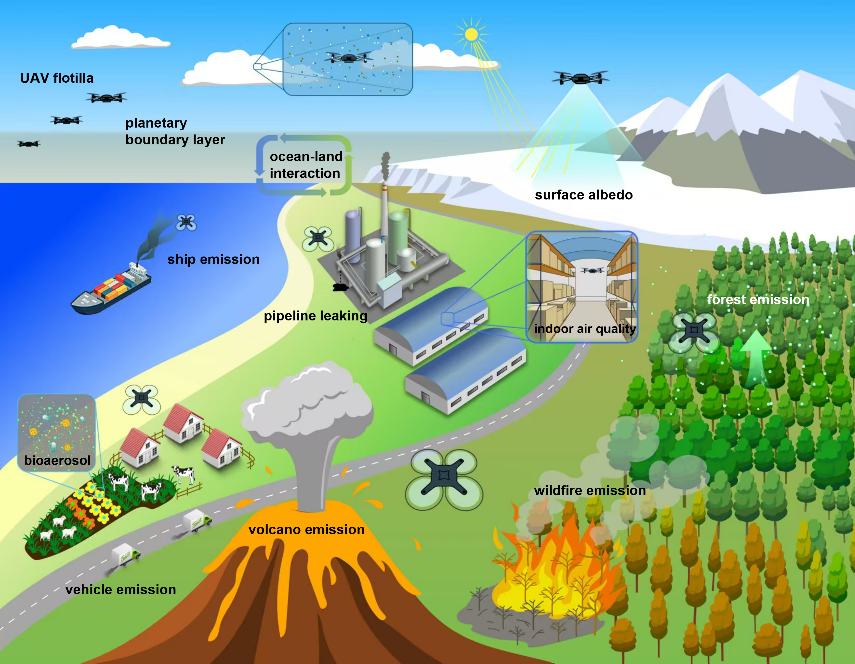

成果四:旋翼型无人机在大气化学传感观测中的应用与展望

传统大气化学观测手段在空间覆盖度、垂直分辨率和观测灵活性方面存在明显局限,特别是难以实现中小尺度范围和近地层高度的高时空分辨率连续监测。然而,大气污染物的排放特征、输送过程及其环境健康效应往往在中小尺度表现出强烈的时空异质性,亟须发展更灵活、更精细的新型观测技术。旋翼无人机凭借其体积小巧、机动性强、操作简便和多传感器集成能力等优势,成为了弥补传统观测平台不足的有效工具。本文综述了旋翼无人机在大气化学领域的研究进展,重点梳理了基于无人机的气体与颗粒物测量技术:详细总结了主流的无人机载气体传感器,并对其性能指标(如检测限、响应时间、选择性和稳定性)进行了系统分析;同时全面介绍了颗粒物在线监测技术;在离线分析方面,重点阐述了基于吸附管、泰德拉气袋和苏玛罐的无人机采样系统在非甲烷挥发性有机物和颗粒物组分采集分析方面的优劣势和注意事项。在研究应用方面,本文归纳了无人机技术在大气化学多个领域取得的重要突破。这包括在排放源特征解析领域,实现了森林天然源挥发性有机物、城市交通排放和船舶尾气、生物气溶胶等污染源的三维立体监测;在环境风险评估领域,创新性地应用于天然气管道泄漏检测、野火烟羽动态追踪、火山喷发监测等应急场景;在气象气候研究领域,为边界层动力学、气溶胶-云相互作用等基础科学问题提供了新的观测视角。研究也客观指出了当前无人机技术存在的局限性,主要包括有效载荷和电池续航的限制、空域管制法规约束以及螺旋桨诱导气流对采样结果的干扰等关键技术瓶颈。基于此,本文提出了大气-生物圈相互作用研究、极端环境监测、基于微型无人机的室内空气质量研究、多无人机协同观测网络构建等未来重点发展方向。本文通过深入分析无人机平台的技术特性和应用潜力,推动了新兴大气观测技术与传统大气科学的深度融合,为构建智能化大气化学监测体系提供了重要技术参考。论文发表在环境领域期刊Environmental Science & Technology,并入选ACS Editor’s Choice。

Yaowei Li, Chen Zhang, Weifeng Su, Shaojie Jiang, Dongyang Nie, Yaying Wang, Yuzheng Wang, Hongdi He, Qi Chen, Scot T. Martin, and Jianhuai Ye, Copter-Type UAV-Based Sensing in Atmospheric Chemistry: Recent Advances, Applications, and Future Perspectives, Environmental Science & Technology, 2025, 59 (27), 13532-13550, DOI: 10.1021/acs.est.5c00074